por Ximena García Lecuona

AHORA

En efecto algo se mueve debajo de la piel, un bulto que aparece y desaparece del relieve del pellejo, como si debajo de él hubiera un escarabajo excavando entre la carne, o algún parásito espacial que en cualquier momento podría hacer estallar el abdomen de su huésped y salir al mundo, sangriento y sonriente.

—Sentiste?— pregunta Sofía con emoción.

Retiro mi mano de su panza, tiesa e hinchada después de siete meses de embarazo.

—¡Ve!

Sofía toma mi mano y la vuelve a apretar contra su vientre. Otra vez siento al feto acomodándose entre sus entrañas.

Volteo a ver a Diego, quien se asoma por encima de su copa de vino en lo que da un trago, y encuentra mi mirada. Levanta las cejas en un gesto burlón que me hace tener que aguantarme la risa.

Es una de las cosas que siempre me han encantado de él: sus ojos, ilimitadamente expresivos, con el potencial de un sinfín de configuraciones que pueden comunicar hasta las más finas matices.

Como en este caso, su mirada dice: “mira, amor, a Sofía, que hace menos de un año veíamos meterse cocaína hasta los senos paranasales cada dos-tres días, y ahora nos invita a su departamento a cenar, tomar una copa de vino (nosotros, ella un jugo verde) y presumirnos su panzota y cómo patalea su feto. Que dios ampare a la criatura, ojalá le sean leves los trastornos que le va a heredar esta drogadicta.”

Diego también es un cínico, y puede ser muy cruel, y si tuviera su mismo rango de expresividad facial le diría con mi mirada que la deje en paz, que qué chido que se tranquilizó, que le emociona ser mamá, que el papá al menos está presente, y que a todos, incluyéndonos, algún día y aunque sea a la fuerza, nos toca madurar.

Pero no soy tan buena comunicándome con la mirada como él. En vez, volteo a ver a Sofía, y le sonrío.

—Qué loco, wey— le digo.

—¿Verdad?

Le toma la mano a su marido, Erik, quien la voltea a ver con ojos cansados pero innegablemente contentos.

—¿Y ustedes, pa cuando?— nos pregunta Sofía.

Diego y yo exhalamos risitas forzadas.

—Este…— digo yo —pues no se si estabas enterada, mana, pero no tengo útero.

Sofía estalla en una risa bulliciosa. Erik sonríe, incómodo.

Diego me lanza otra mirada, una que conozco bien. No le gusta que use el humor para esquivar preguntas incómodas, y menos acerca de ese tema.

—Qué tonta, Queta —me regaña Sofía—, o sea, pueden adoptar, ¿no? Justo a mi tío hace unos años le aprobaron una adopción, y es el bebecito más lindo que vas a ver en la vida, mira.

En lo que Sofía busca entre las fotos de su celular, Diego bosqueja otro comunicado con la mirada.

Es una conversación que hemos tenido cien mil veces, que ni a él ni a mi nos interesa volver a tener. Una arruga en la orilla de su ojo se tuerce en una microexpresión con la que me recuerda a su hermano. Su hermano adoptado, un niño problema desde temprana edad, que ha mantenido una competencia reñida entre la cantidad de intentos de suicidio y número de estancias en el anexo. Yo le diría que la correlación no es causalidad, que no todos los niños adoptados son niños complicados y muchos niños biológicos (por así decirles) si lo son. Pero el tema es complicado y sus traumas y sus sentimientos de culpa aún más complicadas, y en fin, Diego nunca va a adoptar un hijo.

Y no es como si hay otra manera. Y eso es algo que también percibo en su mirada, en la arruga más pequeña en la orilla de su ojo. “¿Nosotros pa cuando? Pues pa nunca, porque yo le tengo fobia a la adopción, y del método tradicional ni hablar, ya que mi novia es transexual.”

Para evitar matar de un plomazo el ambiente agradable que nos ofreció Sofía, no me atrevo ni acercarme al tema en voz alta, mejor tomo su teléfono y veo las fotos de su sobrino y le digo que qué lindo está.

—También podrían usar hacer un embarazo subrogado —Sofía está animada, está emocionada de poder pasar el rato con nosotros , así como antes pero sin tener que tomar. Casi parece borracha, como si el simple hecho de vernos tomar vino, lo absorbiera en su cuerpo mediante la transusbtanciación.

—Ay si —le dice Diego—, y quién va a llevar al bebé, ¿tú?

Sofía me toma la mano y me mira a los ojos.

—Lo haría por ti, bebé.

Erik voltea a ver a Diego y niega con la cabeza. Diego ríe.

—Oye, también estaba leyendo —dice Erik, con su característico tono académico—, que en Estados Unidos están haciendo estudios clínicos de un tratamiento para mujeres trans. Un transplante de útero o algo así, se llama la histeri…

—Histericisación —le echo la mano—, pero no te transplantan el útero. Más bien te transforman el apéndice, le inyectan células madres para que se convierta en útero, y ya te puedes embarazar.

—Órales.

—Per solo de que, cinco mujeres lo han hecho. Y no creo que en México se ofrezca eso, es cosa de ciencia ficción.

—Sí —dice Erik—pero, digo, en un futuro, puede ser.

—Puede ser.

Diego no dice nada. Ni con la mirada.

Salimos a la calle, ya un poco borrachos.

—¿De aquí a dónde? —digo, de broma.

—Pues —Diego está viendo su celular—está Chirris en el estudio, que ya acabaron de grabar y están celebrando.

—¿La quieres seguir?

—¿Tú no?

Lo pienso.

—Vamos, creo que necesito hablar de algo que no sean bebés.

—Concuerdo.

Llegamos al estudio de grabación que tiene Diego con su mejor amigo y socio, quien había terminado de producir el disco de Flora Intestinal, una banda de chavitas punk que Diego decía eran el “Size de la generación Z.” Llegando nos recibien ofreciendo una línea de keta y un refri lleno de latas de cerveza.

Se acaba la keta y Diego pide un gramo de perico. Los dos ingredientes, combinados con la chela, me hacen pasar a un estado de relajación eufórica. Me hundo en el sillón, acaricio la mano de Diego en lo que hablaba con la vocalista de la banda. Me doy cuenta de lo ansiosa que salí de la cena, y veo mi ansiedad con nuevos ojos. Tengo el hábito, me doy cuenta, de asumir lo que sucede en la cabeza de Diego, y además, asumir lo peor. Me tengo que acordar que no todo gira alrededor de mi identidad de género. Es una paranoia muy cruel a mi misma y a mi relación, asumir que el ser trans, junto con las complicaciones reproductivas que conlleva, me hace una persona difícil de amar.

Como agradeciéndome mi epifanía, Diego me aprieta la mano con ternura.

Más tarde, ya en la casa, decidimos acabarnos la bolsita de cocaína. Cogemos, pero ni Diego ni yo logramos terminar. Nos tumbamos en la cama, sonrojados y riendo.

Treinta minutos más tarde, Diego está parado en la cama, viendo a su alrededor, buscando un mosquito que no logra matar.

—Ya, no lo vas a encontrar —le digo.

—Todavía lo escucho.

—No escucho nada.

Diego se vuelve a tumbar a mi lado y tararea una melodía.

—Tengo pegada la rola de Flora —dice, tapándose los ojos con las palmas de las manos—. Está bien chida la vocalista, ¿no?

Me revuelca una ola de celos. Recuerdo a Diego platicando con la morrita… ¿había algo entre ellos? Si no hubiera estado ahí disociada, malviajándome por mi incapacidad de embarazarme, qué babosada, quizás los hubiera podido observar.

Intento tranquilizar mis pensamientos revoltosos, reconociéndolos como la ansiedad que deja la coca de sedimento cuando se sale de mi cuerpo.

—Voy a estar crudísimo mañana —se queja Diego— , no voy a poder trabajar.

Me acuesto de lado para voltearlo a ver.

—Disque solo íbamos a cenar con Sof, algo tranqui.

—Siempre decimos eso. Somos tremendos.

—Pues igual y hay que darnos un descansito, del desmadre.

—Siempre decimos eso también.

Me rio. Recuerdo algo que me dijo Diego alguna vez, que el deseo de nunca volver a consumir una sustancia es tan sólo un efecto de la misma sustancia. Justo cuando recuperas la sobriedad, el afán de estar sobria se esfuma.

—¿Cómo le haremos? —dice Diego— No podemos seguir drogándonos así.

—¿Cómo le hizo Sof? —curioseo.

—Se embarazó.

Me arrastro y me recuesto sobre el pecho de Diego. Trato de encontrar su mirada, pero tiene los ojos fijados en el techo.

—¿Es algo que te gustaría? —le digo. Diego gruñe.— Pregunta completamente hipotética. Déjate el tema de la adopción, de mi cuerpo, así, en su forma más simple, ¿quieres tener hijos?

—¿Te lo tengo que volver a decir? —Diego me voltea a ver—Bueno. No me cansa decirlo.

Mi mirada se está desviando, me estoy volviendo a ensimismar, pero Diego pone un dedo sobre mi barbilla y usando la más mínima fuerza la levanta, para que nuestros ojos se encuentren.

—Sólo te quiero a ti.

Pero su mirada dice más que eso.

Cuando Diego empieza a roncar me meneo y me desprendo de su abrazo. Tomo mi celular del buró y me acuesto de lado. Abro Google y escribo: “histericisación CDMX.”

ANTES

Sentí como mi pulmón se vació de aire al recibir un fuerte codazo en la costilla. Mi corazón retumbaba en mi pecho, no sabía si respiraba. A todo mi alrededor, solo lograba percibir una enredadera de brazos y greñas sudadas. Unas piernas volaban en el aire, alguien siendo cargado por la multitud. Otro empujón, salí volando y choqué contra alguien más, otro empujón. Una sonrisa estirando mis mejillas.

Un acorde final y terminó la canción. El slam se tranquilizó. Y me quedé respirando con esfuerzo. Me puse una mano al pecho, lo sentí expandirse y contraerse. Pensé que igual y me desmayaba, asumí conciencia de mi cuerpo, mis piernas débiles, el foro borroso a mi alrededor, pero no, iba a estar bien, más por decisión propia que por nada más. Cuando volví a asumir conciencia de mis alrededores me di cuenta que él estaba a mi lado, y que me estaba mirando.

La banda empezó a tocar otra canción. El público se estaba volviendo a alborotar, y no dejaba de sentir sus ojos sobre mi. Sin voltearlo a ver, le di un golpe juguetón con mi cadera. Me lo regresó. La música estalló, y tras sentir un empujón contra mi espalda, me volví a sumergir en el slam.

—Está bien chido tu pelo —me dijo, unas horas después, en el after que se armó en el departamento del baterista de la banda.

Incliné la cabeza y le ofrecí un mechón para que lo tocara. Lo pasó entre sus dedos y sonrió una sonrisa torpe y drogada.

—Está bien suavecito.

—A ver el tuyo.

El suyo estaba crespo, grueso y grasoso. Le revolví sus mechones entre mis dedos como si fuera un perro. Rió.

Empezamos a hablar. La piel debajo de sus ojos reflejaba la luz, por el sudor que se quedó plasmado en su cara. Parpadeaba lentamente y sus ojos, abiertos a la mitad, parecían inmensamente profundos. La mirada atontada e hipnotizada del deseo; lo que llegaría a ser mi mirada suya favorita.

La conversación se empezó a volver incómoda, se nos agotaban los temas básicos como de dónde éramos, a quién conocíamos, que se rifó la banda. Quedamos unos segundos en silencio, pero ninguno de los dos quería dejar de platicar.

Al fin Diego me dijo:

—¿Te llamas Keta?

—Queta, de Enriqueta.

—Ah —rió— Qué bonito.

—Gracias, yo me lo puse.

—Ah. Así por…

—…¿por la ketamina? No. Ese vicio vino después. Fue casualidad, cuando se me ocurrió la conexión ya era muy tarde, ni modo que me cambie el nombre dos veces.

Diego sonreía, entretenido.

—Además soy más de perico —dije.

Un brillo travieso iluminó sus ojos.

—¿Quieres una llavesita? —y me llevó al baño.

Esa noche no nos besamos. Nos despedimos torpemente, nos quedamos vacilando un segundo, como esperando que algo pasara pero nada pasó, hasta que decidí darle mi cuenta de Instagram, soplarle un beso e irme caminando, asegurando mover la cadera con mis pasos.

Por unas semanas me daba like en muchas de las historias que subía; leyendo un libro en el parque, una selfie en el espejo, un vínculo de Spotify a una canción que sospechaba que le gustaba a él también. Pero no pasaba de ver el corazoncito a lado de su nombre. Y pensé que iba a ser tan sólo otro de esos casos que ya bien conocía.

Me había pasado casi una infinidad de veces, cosas así; hacer match en una app de citas solo para acabar bloqueada después de revelar que soy trans, bailar con alguien en una fiesta y que me empuje cuando siente lo que hay entre mis piernas. Me considero atractiva, con tal y que no “paso”; por lo general a los hombres les gusto, pero les falta la valentía o la curiosidad o la deconstrucción o la libertad, o yo qué sé, para mostrar interés romántico más allá de unos besos o una noche de pasión, por lo mucho. Los hombres me querían, pero no me querían querer.

Agrégale a eso el enterarse cada semana del más reciente transfeminicidio, otra mujer muerta por el simple hecho de ser deseable; son cosas que desgastan el ánimo de ligar y al mismo tiempo crean una armadura alrededor de una. Pensaba, en esos primeros años de transición, que la sociedad tenía un tipo de complejo Virgen-Prostituta conmigo; donde me desean no me aman, y donde me aman no me desean.

Con el tiempo se me empezó a hacer deprimente pensar así; me cansó quejarme, me repulsaba la idea de hacer de mí misma una víctima, pobrecita transexual que nadie la pela, que se va a quedar sola. No, no, no, por ahí no va, cabrones. Decidí abordar el ligue de manera diferente.

Decidí que entre mis dos opciones, prefería ser deseada y no amada, que amada y no deseada. Cada que me metía a Grindr me llegaban por lo menos diez mensajes de hombres extraños, me preguntaban que cómo le hacen para conocerme, me ofrecían dinero para otorgarles el simple placer de humillarlos por mensaje. Hombres anónimos sin cara mandaban poemas tan hermosos y tan torcidos que dejarían ojipláticos a los autores del canon poético latinoamericano. Por ejemplo:

Tantos espejos en el mundo y yo solo

quiero verme reflejado en el

hermoso brillo de tu mirada

mientras me mamas la verga

Y a algunos, sólo a algunos, les daba el placer. De conocerme, de pasar a mi casa. De entrar en mí. Y descubrí que por más jodido que sea hay algo lindo dentro del mundo del fetichismo trans. Es una dimensión alterna, es la sombra de la vida sexual cotidiana, vista a través de un espejo negro. Aquí no hay reglas, no hay cajitas. ¿Qué son estos hombres? ¿Gays? ¿Bisexuales? ¿Heterosexuales? No importa, y no es relevante. Ni lo que son ellos, ni lo que soy yo. Aquí es puro placer, el choque de la fantasía con la realidad que al chocar crean algo que trasciende a ambas. Apuesto que he tenido pláticas más sinceras con un Grindr, después de follar, que morras cisgénero con su pareja de cinco años. Y quizás, después, estos hombres deciden regresar con sus exnovias, o llegan a casa a darle un beso a sus esposas, un poco más profundo que lo habitual, o por lo menos, el siguiente día van al trabajo con un poco más de ánimo que el día anterior; porque soy un pedazo del rompecabezas, una parte imprescindible de un ecosistema sexual que no se logra abordar del todo en la corriente principal. Sin estos mensajes de fondo gris, estos vínculos clandestinos, estas matices de perversión, todo el sistema de sexualidad e incluso de amor, tal y como lo conocemos, colapsaría.

Admito, quizás lo estaba romantizando un poco. Pero me funcionaba pensar así, y me funcionó un rato, hasta que algún extraño impulso me movió a escribirle a Diego, e invitarlo por un trago.

Al principio lo dejaba hablar, es el tipo de persona que habla mucho cuando está nervioso; yo soy lo contrario, me quedaba callada. Qué le iba a contar, ¿mi teoría del ecosistema sexual? Me daba miedo asustarlo, me daba miedo tocar el tema de que soy trans, aunque sospechaba que estaba en su mente.

Él traía una bolsita de coca. Nos turnamos entrando al baño individual. Cuando yo salí, le pasé la bolsita, a propósito dejando mi mano descansar sobre la suya por un momento. Luego, lo intenté besar, y se rehuyó de mí.

Avergonzada, me pedí un mezcal. Y entre eso y el perico, me empecé a soltar, empecé a hablar más. Hablamos de música, de toquines, de qué instrumento empezamos a tocar primero, y cuál nos gusta más ahora, de mi trabajo en el café y del proyecto personal de novela gráfica que no lograba terminar.

E inevitablemente, me preguntó de mi transición. Su primera pregunta, como lo suele ser, es cómo lo tomaron mis papás.

—Este… pues con mi mamá ya no tengo relación.

—Ya —dijo, con un tono impasible sin rastro de lástima, que me gustó.

—Pues ni modo. Así las cosas, y ya, nomas no logro entender por qué alguien tendría un hijo, o hija, o lo que sea, y en el momento que se pone complicado no haría ningún esfuerzo para tratar de entender, o ser alguien a quien se pueda acudir, no sé.

—Sí. Mi mamá es igual, con mi hermano. Llegó un punto que dijo, ya, es mucho para mí, no quiero lidiar.

—Qué fuerte.

—Y opino lo mismo que tú. Si yo tuviera un hijo, que digo, no sé ni si quiera, pero si lo tengo, sería de que… —se recargó en la mesa y se acercó a mi, hablando con pasión— el momento en el que tú traes a un ser humano a este mundo, entras a un contrato, ¿no?

—Ajá.

—Tú lo creaste, tú lo engendraste —Se tropieza con la palabra, lo cual me hace reír—, entonces tienes la responsabilidad de mantenerte a su lado, sea…

—…lo que sea, wey, discapacitado, enfermo mental…

—…trans…

—…un asesino en serie…

Diego rió.

—Un asesino en serie. Ni modo, te toca esconder los cuerpos.

—Exacto.

Nos quedamos viéndonos, y me contagió su sonrisa torpe.

Más tarde, en mi casa, entre líneas de perico, nos turnábamos para agregar canciones a una playlist de las rolas más tristes que conocíamos. Recorrimos la historia de la música deprimente, desde Chet Baker hasta Los Angeles Negros, y las íbamos cantando. Como si estuviéramos viviendo una relación en reversa: dedicándonos canciones para nuestra ruptura, antes de empezar a amarnos. Luego hablamos de las drogas, un tema que los dos conocíamos muy bien.

—Si lo pienso —me decía— creo que no he estado realmente sobrio desde, ¿qué será? Los quince años. Si tomas en cuenta la cruda, el bajón; el alcohol tarda 48 horas en salir de tu sistema, la cocaína 20 días, o sea no he tenido ni un momento de no tener así nada de nada en mi sistema. Sobriedad real.

—Pues venga, a seguir la racha.

Nos dimos una línea.

Y otra.

Y que me besa.

Un pensamiento cruzó por mi mente— ¿será que Diego sólo va a querer estar conmigo si está drogado?

Pero el beso me mandó a las nubes y la ansiedad se esfumó.

En lo que nos besábamos Diego enrolló sus brazos alrededor de mi, y me apretaba fuerte. Desde entonces no lo he visto, como él lo puso, en “sobriedad real”, siempre está en algún estupefaciente, sea bajo sus efectos directos o los de la resaca; y no se si se debe a eso, pero ya no me volvió a soltar.

MUCHO ANTES

Estoy vivo.

Sé que estoy vivo y sé lo que es estar vivo porque estoy hecho de fonología y morfología y sintaxis que a la par de existir se utilizan para entenderse a sí mismos, me conozco porque estoy hecho de mí; soy el conocimiento, soy la serpiente cuyo hambre insaciable hace que se coma su propia cola hasta el infinito, me auto-defino una y otra vez, pienso en mí y pienso que pienso en mí y pienso en el mí que estoy pensando, me conozco y me conozco a través de un fractal infinito, estoy construido de pedazos que son copias más pequeñas del mismo yo, y mi cimentación es una engorrosamente detallada nada. Soy , homo, hominis, hominem, el ser humano, luego infectado por la misma sed de conocimiento que al mismo tiempo disminuye la realidad porque al conocernos nos hacemos más pequeños, con una fonología que suena algo como a biología me termino definiendo como “Hombre”, una parte de un sistema formado de dos, si eliminas un lado de la balanza, la otra se auto-consume. No soy nada sin mi opuesto.

Soy la deducción, el reducto y el absurdum. Soy el hombre dentro del hombre cuando le quitas la piel y queda el hombre hecho de carne y vena y músculo y empapado de sangre. Pero ese no soy yo, todavía no. Debajo de él, hay otro, hecho de huesos húmedos, dentro de éste, un hombre cenizo hecho de tuétano y debajo de éste hay otro aún, apenas reconocible hecho de encéfalo y largas fibras de nervios. Y a la vez dentro de éste, otra rama del interminable fractal, un hombre hecho de sombras y espejos, un hombre de humo negro que cambia de forma constantemente según los caprichos de los hombres que me tienen dentro. Y adentro de este hombre de humo estoy yo.

Hombre, palabra que se parece a Hambre, y tengo hambre, y como, y como, y como, y escucho gritos y maldiciones y siento lo que aprendo en este momento que es el dolor, y siento como lo que tenía dentro ahora lo tengo afuera. Y sé lo que es estar muerto porque sé lo que es estar vivo. Y ¿estoy muerto? No, todavía no. Pero pronto lo voy a estar; este es mi último pensamiento.

AHORA

Intercambio mi INE por una tarjeta de invitada, la cual escaneo para accesar los elevadores. La clínica de fertilidad AlternaVida está en el sexto piso. Es un espacio pequeño, decorado con cuadros genéricos, una bandera trans y un póster con una ilustración de una persona no binarie de caricatura. Arriba de elle, una frase— Ama lo real que eres.

Me recibe una recepcionista con una sonrisa.

—Buenos días, ¿Enriqueta?

—Así es.

—En unos minutos te atiende el doctor.

Me siento en una de tres sillas en un espacio de espera. En frente de mi, sobre un mueble, hay una tele que muestra un paisaje boscoso. Encima de éste, un texto dice, “Las 100 canciones románticas inmortales.” Suena una de Chayanne.

A un lado de mi hay una señora, de unos cincuenta y tantos años. Me sonríe. Nos intercambiamos los buenos días, y me percato de su panza hinchada.

—¿Duele? —le pregunto.

—Al principio sí. Pero solo al principio. ¿Sabes qué me ayudó a mi?

Escarba el interior de su bolsa, saca de él un pequeño tupper y me lo pasa.

—No, ¿como cree?

—Es tuyo, yo ya ni lo necesito. Ya estoy mas pa allá que pa acá.

—¿Qué es?

Me acerco el tupper a los ojos e intento ver los contenidos a través del plástico opaco.

—Jengibre. Una mordida al día y vas a ver cómo ni te enteras de lo que está haciendo tu cuerpo.

Ya que me sopló la respuesta sí alcanzo a distinguir la forma de las raíces de jengibre dentro del tupper. Parecen hombrecitos, con sus extremidades hinchadas y torcidas. Me acuerdo que la palabra para jengibre en japonés significa algo así como “cuerpo” o “pequeño humano”, refiriéndose a la forma de las raíces, pero luego dudo la veracidad de este dato, igual y me lo estoy inventando.

Meto el tupper a mi bolsa.

—Gracias

—Por nada.

Me comparte una sonrisa anchísima, y me entra otra duda.

—Una pregunta —le digo—, y espero no entrometerme, pero, ¿es usted trans?

La señora rie.

—No, pero dios las bendiga. Si no fuera por ustedes no me pude haber hecho el tratamiento.

Se me nota mi cara de confusión.

—Soy cisgénero. Pero tengo síndrome de Rokitansky. Nací sin útero. Y siempre he querido tener hijos, ya lo había dado por perdido, hasta ahora.

—Ya. Qué chido… digo, no chido por eso, pero… hay esta idea que las mujeres trans somos esta cosa tan ajena a los demás. Pero, estamos aquí usted y yo por exactamente el mismo problema.

La señora no entiende mi circunloquio pseudo-teórico, pero no parece importarle. La recepcionista llama mi nombre.

—Vas a ver el doctor, es todo un personaje. Por cierto, yo me llamo Celia. Mira, te paso mi teléfono, y si tienes alguna pregunta, yo ya pasé por todo esto —Me sonríe—. Te va a ir muy bien.

Intercambiamos datos. Le regreso la sonrisa sorora y entro a la oficina del doctor.

Me siento en un sillón adornado con cobijas y cojines eclécticos, enfrente del cual está el escritorio del Dr. Olhovich. Atrás de él una pared repleta de diplomas, en meticulosa configuración, como si los hubiera acomodado un gran maestro de Tetris. Y en frente de ellos, el mismo doctor, como decía Celia, un personaje, o al menos así le parecería a una señora de su edad. Tiene una arracada grande perforada en su septum. Y en ambas manos tiene tatuajes, en una un sol del arcano mayor, y en la otra una ilustración botánica, los inicios de dos tapices de tatuajes que desaparecen dentro de las mangas de su bata y continúan debajo de ellas.

El doctor me mira con ojos inquietantemente azules y me pregunta:

—¿Bueno, cuéntame, qué estás buscando?

Hago como si lo pensara, pero tengo la respuesta muy clara:

—Embarazarme.

El doctor procede a presentarse y darme un tour de su pared-tetris de diplomas; doctorados, licencias, reconocimientos, y luego, me traza un bosquejo de lo que involucra el procedimiento.

Según entiendo, el proceso al que me tengo que someter para quedar embarazada es el siguiente:

1. Insertar una aguja de calibre ancho en mi epicóndilo, es decir, el punto de mi codo donde se juntan los huesos de los dos segmentos de mi brazo, para sacar del huesito de la articulación un poco del tuétano (esto, según el doctor, es lo más doloroso de todo el proceso), que pasará por un tratamiento en el laboratorio para aislar mis células madres.

2. Inyectar esta sustancia bastardeada de mi propio hueso en mi abdomen, para que se introduzca en mi apéndice. (Por suerte no he tenido apendicitis y todavía tengo mi apéndice. El doctor también se va por una tangente en su explicación: Se dice que el apéndice es un órgano vestigial, es decir que ha perdido su función ancestral. Pero él no cree en la vestigialidad. Todo en el cuerpo humano tiene su propósito, si somos lo suficientemente creativos para readaptar nuestros vestigios. Procede a mostrarme su oreja— un arete que se puso en su tubérculo de Darwin.)

3. A lo largo de tres meses mi apéndice pasará por una metamorfosis. Las células madres empezarán una reacción en cadena a nivel molecular, todas sus células serán remplazadas, y poco a poco, lo que era el vestigio de un órgano antediluviano se convertirá en el órgano más políticamente relevante de la actualidad: un útero.

(Otro tangente— una oruga, al pasar la metamórfosis para volverse mariposa, dentro de su capullo se desbarata completamente. Deja de ser un sólido, se vuelve un líquido primordial, sin forma ni razón de ser más que volver a nacer. Para poder cambiar, hay que destruirse.)

A la par, mi apéndice-para-el-útero lentamente va a recorrer el interior de mi abdomen, desde mi costado hasta mi pelvis, donde debería de ir un útero. Esto también duele un chingo, y sí, en efecto, el jengibre ayuda.

4. Ya tengo un útero y ovarios comunes y corriente. Diego se viene en un botesito de muestra y, con otra aguja de calibre ancho, el Dr. Olhovich inyecta el semen dentro de mi vientre. Quedo embarazada.

—Este… —digo, fingiendo modestia, el tono de voz que uso cuando trato con médicos— Todavía tengo… mis partes originales, pues.

El doctor sonríe.

—El parto sería por cesárea, como lo son más de un tercio de los partos en México. Qué genitales tienes tiene muy poco que ver y a mí en lo personal no me interesa.

Siento como mi cuerpo se relaja. La actitud del doctor, junto con su apariencia, me transmite paz. Sólo es un wey, pienso, no es otro médico más, como tantos con los que he tratado, que me va a dar lecciones de moral o hacer dramáticamente evidente su confusión con mi cuerpo o pontificar sobre mi salud mental. Tan solo es un wey.

Cuando llego al departamento Diego inmediatamente intuye que tengo algo en la mente.

Suspiro, y me siento en el sillón. Sin decir nada se sienta a mi lado. Me abraza.

Miro hacia el frente, cuidando no verlo a los ojos, no empezar a interpretar sus miradas. Le cuento del procedimiento.

Al terminar, al fin lo volteo a ver. Tiene los ojos humedecidos. Asiente la cabeza rápidamente, sus labios fruncidos, como aguantándose una sonrisa, y solo dice una palabra:

Sí.

Nos abrazamos, y suspiro un aliento de alivio, ya que hace rato en la clínica, me puse la primera inyección, y me dolió como la puta madre.

Y me sigue doliendo. Mi apéndice, o como se llame ese órgano en estado de transición, emprende su travesía por el interior de mi cuerpo. Se siente como si fuera un escarabajo, cornudo y puntiagudo, socavando entre mis tripas con una lentitud insoportable.

Como jengibre. Ayuda un poco. Diego me apapacha en las noches cuando me quejo del dolor. Sueño con lloriqueos de bebé. A veces solo con el chillido, en la oscuridad. Otras veces lo busco por el departamento. Busco en cajones, debajo del sillón, entre mi ropa sucia, y el bebé parece no existir, solo su llanto desincorporado. Otras veces estoy en la calle, pensando, ya se me escapó el bebé, corriendo por las calles de la colonia buscándolo, como esperando encontrarlo gateando entre el tráfico del circuito interior, con camiones pasándole directamente encima que apenas evitan aplastarlo. Como si fuera un perrito perdido en vez de un bebé. Nunca lo encuentro.

Una oruga se hace líquido antes de hacerse mariposa. Así me siento. El dolor en mi abdomen está alterando mi rutina diaria. Me despierta temprano. Me hace orinar diez veces al día. Me hace hacer ejercicio para apaciguarlo. Como si ya hubiera llegado el bebé pero es vez de un bebé es tan solo el dolor.

Me hago líquido, pero ya presiento el resultado final de mi metamorfosis; escucho un eco en reversa, de alitas aleteando, alcanzo a ver de reojo el cianotipo de una mariposa. Empecé a trabajar en mi novela gráfica; una ficción histórica en la que la emperatriz Carlota, en uno de sus paseos por Reforma, la muerde un indigente y se empieza a convertir en vampira. Escribo el guión, trabajo los diseños de personaje para distraerme del dolor en mi vientre. Quizás el dolor me obliga a trabajar.

Y de repente, ya que llega mi apéndice a mi pelvis, el dolor no está tan mal. Estoy acostada con Diego, quien juega un videojuego en lo que mastico jengibre. Me dice:

—Ya lo logramos.

—¿Qué?

—Llevamos tres semanas sin irnos de after. Ya salió el perico de nuestro sistema.

—A poco.

—Neta. Sobriedad real.

—¿Te sientes diferente?

—No sé. ¿tú?

—Siento que soy otra persona.

Llega la hora de la inseminación. Diego y yo hacemos el amor en la cama, pasional, sentimental, alguna vez le hubiera llamado “vainilla”, en postura del misionero viéndonos a los ojos. A la hora de venirse Diego se hinca, toma el vasito de muestra del buró y termina dentro de él. Cierra el vaso con mucho cuidado, lo pone en el buró y se echa encima de mi y me besa, lenta y profundamente.

Nos estacionamos cerca de la clínica.

—Todavía nos podemos echar pa atrás —le digo.

—Claro que no —contesta, con toda la razón.

El Dr. Olhevich me inyecta el meco de Diego en mi recién estrenado útero. No me duele. Quedo embarazada.

Seguimos sin irnos de fiesta. Diego se va a trabajar y regresa. Deja de fumar. Yo hago mis turnos en el café. Ya estoy dibujando mi novela gráfica, investigo editoriales que publican novelas gráficas y les mando correos. Pocos me contestan. Dos, tres meses sin drogarnos. El sexo es increíble. Me duelen las chichis, me están creciendo como cuando empecé a tomar hormonas. Me despierto temprano. No me da hueva sacar la basura. Hace tres semanas compré una planta y todavía no se muere. Tomo café con Sof. La acompaño a una clase de pilates. ¿Quién soy?

Luego empezó lo de los bichos.

—¿Qué más has notado? —pregunta el Dr. Olhovich.

—Em… pues si hay algo.

—Dime.

Su arete en el tubérculo de Darwin emite un destello al reflejar la luz del consultorio.

—A veces, en las noches… bueno, casi todas las noches, de repente me despierto, y estoy cubierta en sudor.

El Doctor me mira con sus ojos azules.

—Estoy empapada, las sabanas empapadas. Me paro y me cambio de piyama. Y el sudor tiene un olor… como rancio. No sé si rancio. Como amargo, vinagroso. Como pipí de zorrillo pero ya pasando el proceso para volverse perfume. Pero no es perfume. Osea, no huele rico.

—Okey. Puede ser algo hormonal, puede ser ansiedad, también. ¿Has estado ansiosa?

—Sí, pero diferente. No como antes, que namas sentía miedo por nada, es como ansiedad por algo, ¿sabes? Ansiedad por algo concreto. Viene el bebé, le tengo que comprar cosas, ¿quién lo va a cuidar? Viene un bebé, pues.

—¿Y es mucha molestia lo del sudor? ¿Qué dice tu esposo?

—No estamos casados.

—Bueno, tu vínculo.

Me rio.

—Tampoco así. Es mi novio.

—¿Le molesta?

—No. De hecho…

Mis cachetes empiezan a arder.

—Es mejor que me compartas todo, Queta, si no no te puedo decir lo que es normal y lo que no.

—Bueno. No, no le molesta. De hecho, lo excita.

La expresión seria del doctor no cambia.

—No sé si estoy soltando alguna feromona o qué onda, pero es como si fuera un afrodisiaco. Se pone mal. Bueno, bien. Como, salvaje. Bestial.

El esbozo de una sonrisa escapa de un lado de mis labios. La controlo.

—Ya —dice el doctor— pues, a decirte verdad, lo que estoy escuchando es que tampoco es un problema tan grave.

Me rio.

—Estás bien, Queta. Vas muy bien. Te veo en una semana.

Me regreso al depa en metrobús. Ya se están cerrando las puertas así que doy un salto para entrar al vagón mas cercano, el de mujeres.

Por lo general, atravesaría el vagón exclusivo para llegar a los vagones generales. Siempre me ha dado ansiedad ese espacio. En los primeros meses de transición me intentaba sentar ahí, en los asientos rosas. Pues yo soy mujer ¿no?, me decía. Pero luego veía a mi alrededor y me recibían miradas juzgonas, precavidas, a lo poco, confundidas. Una vez una señora se paró a lado mío y se me quedó viendo. Pasamos por tres paradas y no me quitaba la mirada de encima. Yo evitaba sus ojos, me quedé viendo fijamente hacia el frente. Solo sentía su presencia asfixiante, su panza a tan solo unos centímetros de mi cara.

—Tú no puedes estar aquí —al fin dijo.

—¿Por qué no?

—Este vagón es para mujeres.

—Yo soy mujer.

Mientras tanto seguí viendo hacia el frente, hasta que sentí un fuerte jaloneo del cabello.

Me tuve que parar, seguí como guía la garra de la señora para aliviar el ardor en mi cuero cabelludo. Ya parada le golpeé la mano para quitármela de encima.

—¡No me toques! —gritó ella.

Sentí la mirada de todas en el vagón, y algunos desde los vagones de atrás. En la siguiente parada me bajé, cabizbaja.

Desde esa vez y hasta el momento siempre viajaba en los vagones traseros. Al fin de cuentas sí, era mujer, pero todavía parecía hombre. Y sí, me daba miedo que me tocara en el mismo vagón que un acosador o un hombre violento, cosa que sí llegó a pasar. Pero me daba más miedo aún, muchísimo más, que una vez más una mujer me viera como uno de esos hombres.

Pero esta vez, nadie me voltea a ver. En este momento ya tengo un poco de pancita de embarazada, lo suficiente para que se note. Y nadie me mira con morbo o con asco o con cara de qué onda con esa transexual embarazada, no. No me voltean a ver. Y me siento en un asiento rosa y ninguna de las mujeres del vagón me dedica ni siquiera una mirada de reojo. Soy solo una mujer más.

Llego a mi depa e inmediatamente me encuero. Me miro en el espejo de mi recámara. Mi panza está hinchada, mi ombligo empieza a salirse de su huequito. Y debajo de mi panza embarazada cuelga mi pito. Me quedo viendo esta imagen insólita. Me pongo de frente, de perfil. En ningún momento de este ejercicio se me borra la sonrisota que traigo en la cara.

En la noche al despertarme sudada me entrego más, me suelto, ahora con la bendición del doctor, al frenesí que nos despierta a mi y a Diego el hedor de mi transpiración. Diego gruñe como perro, me dice su flaquita, me escupe en la boca y me da una cachetada, se lo respondo con un par de arañazos en el pecho que casi le sacan sangre. Pero luego me empiezo a distraer al sentir un comezón en mi costado. Diego también se está rascando los dedos. Un zumbido insoportable pasa a lado de mi oido.

—Espérate —le digo.

Diego se detiene.

—¿Qué pasó? ¿Estás bien?

—Sí. Es que hay un pinche mosco.

Volteamos a nuestro alrededor.

—Ahí —apunto a una esquina del techo, donde el pinche mosco está descansando, embarazado con nuestra sangre.

Diego se para y le intenta dar una bofetada, pero se le escapa.

Salta de la cama y empieza a perseguir al mosco. Y otro insoportable zumbido pasa por mi oido.

Sigo su rastro, y veo a otro mosco, parado en la pared.

Me le acerco, lentamente, entieso la palma de mi mano, y la estampo contra la pared. Al retirarla está manchada con la misma sangre que me había robado el insecto.

Y otro zumbido.

Empiezo a analizar el cuarto.

Un tercer mosco vuela en otra esquina.

Un cuarto, cerca del piso.

Un quinto, un sexto. Cuento por lo menos diez.

Nos pasamos el resto de la noche casándolos, uno por uno.

También hay moscas. De esas que vuelan en línea recta y cambian de dirección en ángulos casi matemáticos. Siempre me ha molestado eso, que vuelen de manera tan calculada. Y me molesta más ahora, que no se de dónde salen. Cierro las ventanas, limpio todo, igual se aparecen, trazando sus ángulos agudos y obtusos como dibujando un plano arquitectónico en el aire.

Me despierto con una mano debajo de mi almohada. Siento algo escabullirse entre mis dedos. Con bichos ya en la mente, se enciende una alarma en mis instintos y retiro la mano. Muevo mi almohada y veo una tijerilla que se apresura para meterse entre el colchón y la pared.

Hago bolita las sábanas y las meto a lavar.

Diego tiene ronchas en los cachetes. Se la pasa todo el día rascándose. Vamos a la farmacia y le compramos una crema para el eczema. Se la pone. Días después sigue sin mejorar. Sus cachetes rojos e hinchaditos. Una noche me despierto en mi charco de sudor. Me paro sin despertar a Diego, camino al clóset y me cambio de playera. Regreso a la cama, me acuesto, volteo a ver a Diego, me acerco a darle un beso y me detengo al ver un par de cucarachas masticando su cachete.

ANTES

Diego me estaba haciendo algo con su boca y manos que no entendía, que no me interesaba entender. Mi espalda se arcó y mis gemidos se volvieron un grito. Todo mi cuerpo estaba temblando.

Diego se acomodó a mi lado y me miró con una sonrisa torpe. Me besó.

—¿Te veniste?

Solo logré asentir la cabeza.

—¿No te sale nada?

—A veces. Depende. Depende de cómo es el orgasmo.

—¿Y este cómo fue?

—Increíble.

Caminamos agarrados de la mano, la dopamina dándonos toques en las neuronas.

Encontramos un lugar para comer.

—¿Qué se te antoja? —le pregunté.

—Tú.

Me besó en lo que se acercó el mesero.

—Bienvenidos, ¿qué les ofrezco, caballeros?

La sonrisa torpe de Diego, que no se le había quitado desde la cama, desapareció por completo.

Nos quedamos en silencio un segundo.

Luego, le dimos nuestra orden al mesero. Y más silencio.

Intenté encontrar la mirada de Diego, para analizarla, pero no me miraba a los ojos. Se quedó leyendo y releyendo la carta, y rascándole las orillas del laminado.

—Oye —le dije.

—Dime.

—Creo que tengo que hablar de esto.

—No, está bien.

—Bueno, ¿me dejas hablar de esto?

—Sí.

Suspiré. Diego seguía rascando la carta, el laminado de la esquina de la carta ya se estaba dividiendo.

—Me acaban de malgenerizar. ¿Sabes lo que es eso?

—Sí, obvio —dijo, indignado.

—Bueno, es algo que a veces me pasa. Y es algo a lo que estoy acostumbrada. Osea, no se siente chido, pero estoy acostumbrada. Y… pues me preocupaba mucho esto. Y pensé que la había librado pero…

—¿Qué? —Diego parecía molesto, lo que me molestó a mi.

—No quiero que mis problemas sean tus problemas.

—No lo son —seco.

—¿Cómo te sientes?

—No siento nada, Queta.

—¿Te molesta que sea trans?

Diego exhaló, frustrado.

—¿Podemos comer y ya?

Comimos en silencio.

Nos despedimos afuera de la estación de metrobús. Diego se tenía que ir a ensayar. Intenté darle un beso en la boca pero lo esquivó, y el beso terminó en su cachete.

Esa vez todos me voltearon a ver. Mujeres, señores, todos, con sus miradas juzgonas, confundidas, sorprendidas, estudiosas.

Luego, caminando por la banqueta, crucé caminos con un chavo. Vi desde lejos cómo me estaba observando. Cuando pasamos el uno a lado de otro acercó su cara a la mía, casi hasta tocar nariz con la mía, como para verme de cerca.

En el oxxo compré unos cigarros.

—Gracias, bonita tarde —le dije al cajero, con una voz grave y ronca que no era la mía.

En la noche volví a coger con Diego. Lo hicimos en cucharita, con mi espalda hacia él. Me decía me encantas, qué rico, me gustas mucho, me encanta como aprietas. Me tocó las chichis, la panza, las piernas. Me tocó todo menos el pito.

MUCHO ANTES

Hombre. Soy hombre. Más que un hombre. No. Menos que un hombre; hombre-antes-que-hombre, un diminutivo. Hombrecito. Homúnculo.

Integrado en el cableado de mi mente está todo lo que soy. Soy fonología y morfología pero también anatomía, fisicalidad. Soy un ser y soy una forma de ser; no soy solo una palabra, soy también un cuerpo. Tengo dos brazos y dos piernas que se conectan a un torso del cual sale un cuello; dos orejas, dos ojos, dos labios, una lengua. Diez puntas de los dedos de las manos y diez de los dedos de los pies todas atadas a hilos que se juntan y se enmarañan en una columna vertebral.

Pero tengo un problema: que estoy todo revuelto. A esta extremidad torcida y desfigurada apenas y se le puede llamar un “brazo”. A esta enredadera de tripas, no se le hace justicia con la palabra “intestino.” Y este caleidoscopio de rasgos apenas es una cara. Tengo ojos que no ven, dedos que no tocan, labios que no se juntan. M. M. M. Ma. Ma. Ma. Mamá. Entiendo el concepto: que se junten los labios para envolver el pezón, así formando la eme, el sonido primerizo. Separarlos y juntarlos otra vez para recibir la leche. Ma-Má. La palabra instintiva, inherente, concepto indivisible de la corporalidad: mamá. Pero no tengo labios para decirlo. No puedo decir mamá y mucho menos puedo decir te amo. No tengo corazón para sentir el amor, no tengo brazos para abrazarte, dedos para entrelazar con los tuyos. ¿Te puedo amar con las tripas? ¿Con la bilis? ¿Con la carne?

O con los dientes. Si lo que tengo, lo que me sobra son dientes. Qué si te amo con los dientes. Qué si te muerdo y te como y te incorporo, que si te devoro todo hasta llegar a tu corazón. Hasta hacerlo mío. Puedo llenar ese vacío en tu interior. Mira, quepo perfectamente dentro de él, es de mi tamaño, está hecho para mí. ¿Me dejas llenarte? Según entiendo, eso es el amor. ¿Te puedo amar? ¿Te puedo devorar, mamá?

AHORA

Diego se fue de fiesta. Creo que ya le di asco. Me sale sangre de las encías cada que me lavo los dientes. Pero mucha. En la mañana Diego entró al baño justo cuando escupí. El lavabo se salpicó de una mezcla de pasta de dientes y sangre, un color púrpura podrido, un pigmento que nunca se debió de haber creado.

En la tarde me dijo que se iba al estudio a trabajar con Flora Intestinal. Que igual y regresaba tarde. Ya es el siguiente día y sigue sin contestarme. No puedo resistir buscar a la cantante de Flora Intestinal en Instagram. Me paso unos minutos viendo sus fotos y sus reels. Es guapa, simpática, se ve loquita, pero de manera divertida. Más joven que yo. Una versión cisgénero de mi, pienso sin querer antes de apurarme a cerrar su perfil y borrar la búsqueda de mi historial.

Voy a AlternaVida a hacerme mi ultrasonido. En lo que el Dr. Olhovich esparce gel transparente en el transductor aprovecho para contarle de mis síntomas. Me asegura, una vez más, que lo que estoy experimentando es normal.

—No se siente normal —le digo. Hago una mueca al sentir el gel congelado sobre mi panza hinchada.

—Pues no —contesta—. Estás creando una vida adentro de ti. A comparación con el resto de tu vida, no, no se va a sentir normal.

—Sabes a lo que me refiero.

—Bueno, tomando en cuenta la situación, y por lo que está pasando tu cuerpo, sí, todo esto es normal. En unas semanas vas a tener un bebé en tus brazos y tanto a ti como a tu esposo se les va a olvidar todo lo desagradable. Créeme, siempre pasa así.

—Novio. No es mi esposo.

El doctor se me queda viendo. Se nota que no quedé satisfecha con su intento de tranquilizarme. Luego, dirige su mirada a la pantalla de la máquina de ultrasonido. Estiro mi cuello para intentar ver la pantalla, pero queda fuera de mi campo visual, pero no la alcanzo a ver, y me rindo, dejando caer mi cabeza sobre el colchón.

—Dime algo, Queta… ¿por qué quieres ser mamá?

Me desagrada la pregunta. Siento como mis cachetes se calientan. Me tomo un momento para explorar mi enojo, para entenderlo.

—No me preguntes eso.

—¿Por qué no?

—Porque no me harías esa pregunta si no fuera trans —El calor de mis cachetes se esparce por todo mi cuerpo, siento que el gel ultrasónico podría hervir sobre mi panza—. Todo lo que hago tiene que tener una razón clínica. Si me maquillo es que me apropio del ser mujer. Si me meto hormonas, es porque tengo disforia. Si me opero es porque odio mi cuerpo. Todo se tiene que deber a algún trastorno, ¿no? O a algún dolor. ¿Por qué no puedo solo hacer cosas sin tener que querer hacerlas? Me maquillo porque sí, me hormono porque sí. Tengo un bebé porque sí. Y ya.

—Estás muy a la defensiva.

—No eres mi psicólogo, no me analices, por favor.

El doctor ríe.

—No. No lo soy. Disculpa. Pero estás equivocada. Sí le hago esa pregunta a todas mis pacientes, muchas de ellas son mujeres cisgénero.

Me acuerdo de la señora Celia.

—Sí, ya sé.

—Y siempre se me hace interesante la respuesta. Todas tienen la suya. Unas dicen que siempre ha sido su destino ser mamá, que tienen un instinto innato.

—Pero todo eso es mentira. Son cosas que nos decimos para justificar la decisión de traer una criatura a este pinche mundo. Como lo quieras justificar, es una decisión completamente egoísta. Solo queremos tener una versión pequeña de nosotras mismas. Volver a vivir nuestra vida, pero con algo de control. Quizás intentar que en la segunda ronda, salgamos bien. Y yo por lo menos te lo voy a admitir. Si estoy teniendo un bebé, es por egoísmo. Y ni modo.

—Estoy completamente de acuerdo. Hasta eso, tu repuesta se me hace más sincera. ¿Por qué tenemos hijos? Porque sí.

Retira el transductor de mi panza y me pasa una toalla quirúrgica por encima para limpiarme los restos del gel.

—Es que fue una decisión algo impulsiva.

—Eso no lo hace menos profunda. ¿Te arrepientes de hacerla?

El ardor del enojo empieza a salir de mi cuerpo. Pienso.

—No.

—¿Vale la pena seguir?

—Sí.

—Entonces, sigamos.

Sus ojos imposiblemente azules encuentran los míos. Hay una tremenda profundidad en su mirada. Sus párpados están relajados. Sus ojos reflejan la luz fosforescente del consultorio y la propagan y la intensifican. Conozco las miradas. Conozco esta muy bien.

La mirada del deseo. Y se la estoy regresando.

—Gracias, doctor.

Hago el intento de pararme. Se me olvida el peso demás que traigo en la panza, y mi cuerpo se vuelve a sentar de golpe. El doctor extiende una mano para ayudarme. La ignoro, y logro pararme sola.

Me abre la puerta y paso demasiado cerca de él, procurando no volverlo a ver a los ojos. La punta de mi panza embarazada roza contra su abdomen.

En la recepción, suena una de las las 100 canciones románticas inmortales.

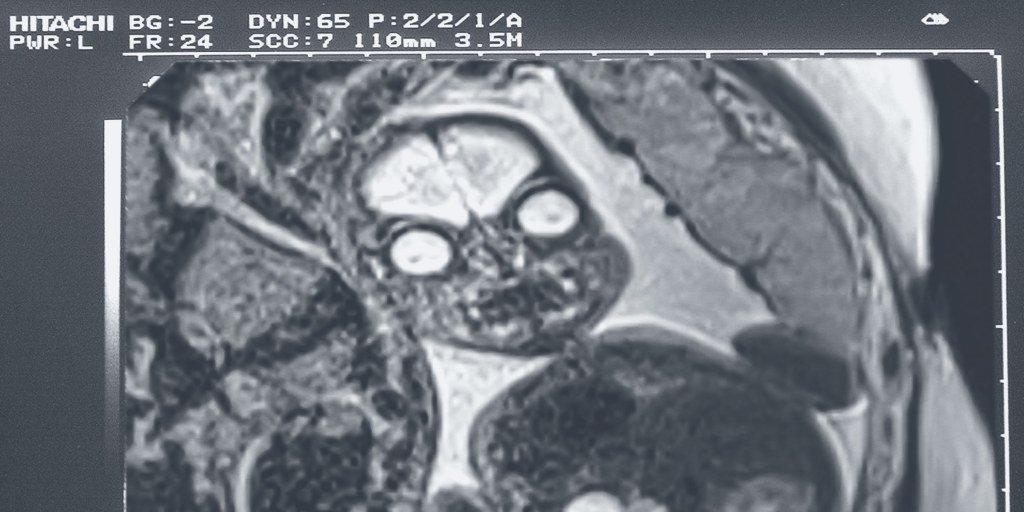

Unos minutos después, el doctor me manda los resultados del ultrasonido. En el centro del documento, rodeado por números y letras y códigos médicos que no comprendo, está la imagen que capturó la máquina. Debajo de mi piel y de mi carne, en el interior de mi neo-útero, descansa un feto. Acurrucado entre mis tripas.

Un feto normal, humano, común y corriente.

Diego todavía no llega a la casa. No contesta mis mensajes. Me envuelve una nube de ansiedad. Intento luchar en contra de la serie de imágenes que invoca mi mente sin mi consentimiento: Diego acercando una llave con perico a la nariz de la cantante de Flora Intestinal. Ella y Diego besándose, en la cama, acurrucados, haciéndose piojito.

Si mi bebé es normal, si todo va a salir bien, si todo lo que es sentido, es parte del proceso, ¿por qué siento que se acerca un apocalipsis personal? ¿Por qué siento que se está acabando mi relación?

Tengo presente a Celia, y le mando un whatsapp. Le comento que me siento ansiosa y estaría bueno hablar con alguien que ha pasado por lo mismo.

Vuelvo a ver la foto ultrasónica de mi bebé. Me acerco mi celular a los ojos. La analizo a fondo. Me parece un ultrasonido normal, pero mi ansiedad es necia; tiene que haber algo mal, tiene que haber algo fuera de lo común.

Abro mi computadora y busco en Google imágenes de ultrasonidos. Uno por uno, los comparo al mio. Como si fuera un juego trastornado de encuentra las 5 diferencias, intento buscar algún detalle que delate a mi feto como alguna aberración. No lo encuentro.

Hasta que, después de analizar 10 ultrasonidos, encuentro uno que me llama la atención. Llevo la pantalla de mi celular a un lado de la de mi computadora, y comparo las dos imágenes. Mi sangre se congela. No porque encontré una diferencia, sino porque no hay ninguna diferencia.

Es literalmente la misma imagen.

Pienso que igual y el doctor subió mis resultados a la página web de la clínica. Pero al picarle a la imagen llego a GettyImages.

Es una imagen de stock, que se subió en el 2005. Cualquiera se podría meter al catálogo, buscar “ultrasonido”, bajar la foto, y, por ejemplo, hacerle un fotoshop con datos diferentes y mandársela a una paciente, haciéndole creer que el ultrasonido es suyo.

Me contesta Celia.

Hola Queta me siento muy mal.

Creo que ya pronto me toca dar a luz pero no he regresado a la clínica.

Hablé con otra paciente y ve lo que me mandó.

Me mandad un link a un video de YouTube. Le pico.

El usuario lo subió hace doce años. Se llama “Prueba 5”. Es un video casero, granoso, con mucho ruido y probablemente grabado por un celular de aquellos años.

Una mano cubierta por un guante de látex azul sostiene un huevo de gallina sobre la encimera de una cocina. Gira el huevo, mostrándole todos sus ángulos a la cámara.

Deja el huevo en la encimera. Sale del cuadro y vuelve a aparecer con un vasito de muestra clínica. Está lleno de un líquido espeso y pálido. La mano, ahora acompañada por otra, le muestra el vaso a la cámara. Destapa el vaso. Mete sus dedos índice y pulgar al líquido, los retira y soba la sustancia entre las puntas. Separa los dedos y la muestra se adhiere a cada dedos, se estira y crea un puente mucoso entre ellos.

Una tuerca invisible se aprieta dentro de mi panza cuando reconozco el líquido. En mi mente veo un montage desenfrenado de todas las veces que algún hombre lo dejo caer sobre mi abdomen, mis chichis, mis espalda, mi cara, adentro de mi.

Las manos colocan el vasito sobre la encimera. Salen del cuadro y regresan con una jeringa. Meten la aguja dentro del semen, y luego proceden a inyectarlo adentro del huevo.

El video se queda unos segundos en negro, y luego continúa.

La luz es diferente. Se nota que ha pasado un poco de tiempo.

La cámara está cerca de un vaso lleno de agua. Las manos regresan, esta vez sin guantes. Rompen el huevo y dejan caer sus contenidos en el agua.

Lo que cae en el vaso es un ser viviente. Pero apenas. Tiene extremidades que se retuercen. Se agita dentro del agua como intentando nadar, pero su anatomía no se lo permite. No le permitiría hacer nada. No tiene ojos, ni boca ni branquias ni por dónde respirar.

Al angularse de cierta manera hacia la cámara, reconozco la silueta de un hombrecito. Pero deforme, con extremidades demás. Me recuerda al gengibre que me dio Celia.

Una mano se mete al vaso y toma al hombrecito. Lo acerca a la cámara. Su piel parece ser de humano, de bebé recién nacido, pálida y suavecita. Luego, la mano se retuerce y deja caer al hombrecito sobre la encimera. La mano se agita de dolor. Se alcanza a ver unas gotas de sangre en uno de sus dedos.

Y en el hombrecito, apenas alcanzo a ver, entre el ruido y los pixeles, un orificio abierto, con dientes filosos dentro de él, en donde supongo que se supone que está su cara.

Las manos salen de cuadro. Y cuando vuelven a aparecer, cargan un libro de texto de biología reproductiva, gruesísimo de pasta dura, y lo dejan caer sobre la criatura.

¡Plac! El libro se retira y revelan a la cosita, en un charco de sangre. Se mueve con espasmos dos o tres veces antes de quedarse quieto.

Proceso otro detalle del video, algo que noté desde que las manos aparecieron sin guantes. Ambas están tatuadas. Una lleva un sol del arcano mayor, y la otra una ilustración botánica.

Celia me manda su dirección. No pierdo el tiempo. Me dirijo a su hogar, una casa de un solo piso con una reja oxidada tapando la única ventana que da a la calle. Toco el timbre y espero un rato. No pasa nada.

Le escribo a Celia, y no recibo respuesta.

Le marco. En lo que escucho el tono del otro lado de la llamada, me doy cuenta que la puerta está emparejada. La empujo y entro.

La casa se siente vacía.

—¿Hola? —nadie me contesta.

Cruzo la sala, me muevo entre los sillones forrados de plástico. Al fondo del pasillo hay una puerta abierta. Me imagino lo que voy a encontrar al cruzarla, pero una cosa es ver un cuerpo destripado en tu imaginación y otra es verlo en vivo.

Me imagino que las sábanas de Celia en algún momento eran blancas, pero ahora son un café profundo, tiesas por la sangre seca que las empapó.

Parece que Celia explotó. Puedo ver el interior de su panza, pero no veo sus órganos ni sus tripas. Solo un tremendo vacío que parece más grande que el torso que lo porta. Un infierno infinito y sangriento en vez de vientre. De él sale un cordón umbilical. Mi mirada lo sigue. Desaparece detrás de la cama.

Lo único que no está el color de sangre seca son sus senos. O lo que alguna vez fueron sus senos. Ahora, son un par de glándulas mamarias expuestas, dos masas con la superficie abollada e irregular, y de color anaranjado. Están deshechas. Algo las masticó.

Algo que probablemente sigue conectado al otro extremo del cordón umbilical.

Doy unos pasos para asomarme detrás de la cama.

Del otro extremo del cordón cuelga un hombrecito. El cordón fue suficientemente largo para que la cosa esa llegara al piso. En vez, está suspendido a unos centímetros de él, enmarañado en la cuerda biológica. Es como el del video, pero más grande, y con más semejanza a un ser humano. Pero no por mucho. Está cubierto de pies a cabeza, si se les puede llamar así, con una capa de sangre seca. Está inmóvil. Igual de muerto que Celia.

El olor a sangre invade mi nariz y salgo de la casa. Empiezo a caminar lo largo de la cuadra. Hasta la esquina, luego me doy la vuelta, y camino hacia la otra, teniendo mucho cuidado de no mirar al interior de la casa.

Busco el hospital más cercano. Entro a la sala de urgencias y me acerco al mostrador. Después de unos minutos eternos aparece una enfermera.

—Hola. Necesito ayuda, por favor —apenas logro mascullar.

—¿Cuántos meses?

—¿Como?

—¿Cuántos meses lleva embarazada?

—No, no estoy embarazada.

La enfermera voltea a ver a mi vientre.

—¿Cuándo fue su última regla?

—No, no tengo regla.

La enfermera se nota molesta.

—Soy transgénero —le digo.

Me dice que me espere a que llame mi nombre. Espero, rodeada de personas heridas, que se quejan del dolor y del aburrimiento. Espero, horas, con pausas intermitentes para preguntarle a la enfermera que qué onda. Me dice que en un momento me atiende un doctor.

Otra hora. Al fin llega un doctor a hablar conmigo. Ni siquiera me pasa a un consultorio. Me hace las mismas preguntas. Respondo lo mismo. Nuevamente, al decir que soy trans, una barrera invisible cubre la mirada del doctor. Una barrera que demarca el límite de su conocimiento médico.

—Tienes que acudir al médico que te hizo el procedimiento —La palabra procedimiento suena como otra. Quizás más como cagadero —. Aquí no te podemos ayudar.

Voy a otro hospital. A otro. A una clínica privada, al Bienestar. En todos lados me dicen lo mismo. Ni es una urgencia ni me quieren atender, y a decir verdad ni entienden cuál es el problema. Tengo que acudir al médico que me hizo el procedimiento.

Me subo al metrobús, al área de mujeres. Una chica de mi edad se para y me cede su asiento. Le intento negar con la cabeza, pero ya se paró. Me siento. Diego sigue sin contestarme.

Lo peor es que nadie me voltea a ver. Mírenme, pienso. Miren mi espalda ancha, analicen el tamaño de mi nariz, vean los vellos en mi cara que el laser no alcanzó a quitar. Mírenme. Hay algo mal conmigo, algo extraño. Ayúdenme.

Pero nadie lo hace. Soy solo otra mujer embarazada.

Tienes que acudir al médico que te hizo el procedimiento.

Pienso en el Dr. Olhovich, en todos sus diplomas que podrían ser falsificados, podrían no. Quién sabe. La persona que se me hacía tan accesible, con su arete y sus tatuajes en las manos, ahora es un misterio total. Recuerdo la mirada que compartimos durante mi ultrasonido, un mirada que ahora cobra más significado.

Me estoy dirigiendo a AlternaVida. Como me suele pasar, no me queda de otra mas que confiar a ciegas en un hombre que me desea.

La clínica está vacía. No está la recepcionista. La tele que mostraba las canciones inmortales está apagada. Abro la puerta del consultorio de Olhovich. No hay nadie. La emparejo.

Un pensamiento descabellado invade mi mente— que quizás podría extirparme el “bebé” yo sola. Qué tan difícil podría ser, abrirme la panza y sacarme esa cosa de adentro. Siempre me imaginé que hay un cuartito quirúrgico donde el Dr. Olhovich lleva a cabo las cesáreas de sus pacientes— si es que alguna ha llegado a ese punto. Atravieso la recepción y camino por un pasillo. Abro una puerta. Es un closet lleno de artículos de limpieza y suministros de oficina. Cierro.

Otra puerta. Adentro, hay un hombre con una cuerda alrededor de su cuello, colgado de un gancho anclado en el techo.

Diego, pienso, y me apuro para rodear el cuerpo y verle la cara. No es él. No lo reconozco.

Tiene el cabello largo, una barba crespa y descuidada, la piel de la cara empanizada con una capa de polvo. Sus dientes, atorados en un prognatismo permanente por la tensión de la cuerda sobre la parte inferior de su mandíbula, están chuecos y amarillos.

Está completamente desnudo. Su cuerpo doblemente estirado, primero por una evidente desnutrición que hace que sus costillas sobresalgan de su cuerpo, y luego por el efecto de la gravedad por estar colgado, que ha estirado su cuerpo a una figura aún más escuálida.

Sus piernas están más flacas aún, y chuecas, los dedos de sus pies apuntan en diez direcciones diferentes. Noto atrás de él, en una esquina del cuarto, una silla de ruedas, oxidada y descuidada. Me recuerda al indigente de mi novela gráfica.

Me doy cuenta que me estoy recargando sobre una mesa de acero inoxidable cuando sin querer hago caer un vaso de muestra sobre su costado.

Lo volteo a ver. Igual que el vasito en el video de Youtube, este vaso tiene semen. Me tengo que detener para no volver a voltear a ver el hombre, para no voltear a ver su pene que cuelga debajo de su panza sumida.

Escucho a lo lejos como abre la puerta principal de la clínica.

Un pánico me recorre el cuerpo de pies a cabeza. Miro a mi alrededor. A un lado de la mesa de acero hay una vitrina que muestra suministros médicos en su interior. Frascos con medicinas que no pienso reconocer, algo que parece una pinza quirúrgica. ¿Un escalpelo? ¿Será que lo puedo mantener sobre el cuello de Olhovich, y forzarlo a hacerme la cesárea?

Seguramente se debilitaría mi mano durante el procedimiento, el doctor me podría superar con su fuérzanos. Se me ocurre una mejor idea. Escucho como el doctor deja sus llaves sobre la mesa de recepción. Sus pasos suenan cautelosos, está intuyendo que no está solo en la clínica.

Empiezo a hurgar en los cajones debajo de la vitrina y encuentro lo que busco. En lo que torpemente abro una aguja y la inserto en el cuerpo de la jeringa me acuerdo, cuando era chiquita, en los casilleros de hombres a los que me apanicaba entrar antes de clase de deportes, en la hilera de hasta atrás, escondida en lo que me cambiaba, lejos de las miradas de mis compañeros, miradas que me reconocían como alguien que no pertenecía ahí, sin ni yo ni ellos entender bien porqué. Me acuerdo de las cosas que decían, de lo que llegaba a escuchar del otro lado de la pared de casilleros. Una leyenda urbana que contaron. De un chavo que leyó en el internet que a las morras les sentía bien, a la hora de hacerles sexo oral, que les soplaran aire dentro de la pucha. Y contaba la leyenda que el chavo le sopló a su novia tan pero tan fuerte, que burbujas de aire le entraron a través de la pared de la vagina a su torrente sanguíneo, causándole un embolismo que le dejó completamente tieso el corazón.

Por alguna razón me obsesionó esa historia. Después de escucharla me puse a buscar en el internet su veracidad. Descubrí que no es posible soplar con tanta fuerza para matar a una chica en el acto, de hecho exhalar con tal fuerza mataría primero al soplador. Pero toda mentira es basada en verdad, y aprendí que si le inyectas aire a alguien en las venas, se tapan sus arterias y muere.

Así que lentamente me le acerco por atrás al Dr. Olhovich en lo que abría la puerta de su consultorio, y le encajo la jeringa en el cuello.

—No te muevas —le susurro.

Olhovich reacciona con un movimiento brusco, lo que hace que la aguja se le inserte entera en el cuello, detenida solo por el cono de la jeringa.

El doctor grita. Retrocedo la aguja a una profundidad más o menos soportable, y el doctor se recompone.

—Sácamelo —le ordeno.

Mantengo la aguja en su cuello, en lo que lo acompaño a la sala quirúrgica. Estoy detrás de él en lo que reúne todos los instrumentos y medicamentos que va a necesitar. Todo el tiempo procuro no apretar el émbolo de la jeringa ni tantito, para no darle su embolia al doctor antes de tiempo.

Con movimientos terriblemente incómodos nos acomodamos para ponerme en posición sobre la cama quirúrgica para que me pueda hacer el procedimiento sin tener que soltar la jeringa.

Primero me inyecta, con una aguja del mismo calibre anchísimo que la que usó para empezar a transformar mi apéndice. Esta vez está rellena de anestesia local. La aguja penetra mi piel de manera horizontal y atraviesa el ancho de mi vientre de un lado al otro, a unos centímetros de la superficie. En mi intento de no gritar, otra vez encajo la aguja unos centímetros demás dentro del cuello del doctor. Dolor por dolor.

—Todavía puedes esperar —dice—. Todavía está prematuro. Probablemente muera el bebé si lo sacamos.

—Cállate y ábreme.

—Tengo que esperar a que haga efecto la anestesia.

No respondo. Siento su mirada en mí, pero yo estoy viendo sin parpadear la luz fosforescente en el techo. Uso solo el tacto para asegurarme que la jeringa está metida en su cuello, que la estoy usando para controlarlo como títere.

—Creo que te debo una explicación —dice.

No digo nada. El dolor en mi vientre empieza a desaparecer. Olhovich continúa:

—Reconozco que no he sido el cien por ciento transparente en mi comunicación con respecto al procedimiento y cómo funciona. Pero así es el caso con cualquier médico. Todo se tiene que hacer más digerible para el paciente. Cuando te sacan sangre: vas a sentir un pellizco. Cuando te aplican anestesia antes de una cirugía, te dicen, te voy a inducir un estado coma reversible? No. Te dicen, te vas a dormir un ratito.

»Pero si de verdad te interesa los puntos característicos del asunto, te cuento. Lo que estamos haciendo aquí no es nada más ni nada menos que alquimia.

»Probablemente quieras voltear los ojos al escuchar esa palabra, pero no se trata de trucos de magia o de transformar el plomo en oro ni nada asi. La alquimia verdaderamente empezó como una forma de entender el universo, y entender, más que nada, que no hay existencia separada de la conciencia del hombre. De esta idea surgió el método científico, la experimentación con sustancias químicas y, eventualmente, la medicina moderna. Admito que los alquimistas originales tenían unas ideas bastante descabelladas, como la piedra filosofal, buscar la vida eterna, todo eso, no tiene mucho valor para la medicina de hoy día. Pero había una rama de la alquimia que sí tiene aplicaciones el día de hoy: lo que es la creación de la vida.

»Era algo completamente blasfemo. Por algo la Iglesia y los sistemas de poder hicieron todo lo posible por pintar esto como brujería. Los antiguos maestros estaban intentando asumir el papel de Dios, crear vida humana sin intervención divina, usando solo los recursos a su alrededor. Usando los cuatro elementos del universo. Usando lo que hoy entendemos como ciertos químicos, reales y tangibles. Lo que usaban mucho era la mandrágora. Las creencias sostenían que es una planta que crece en el preciso lugar donde caen a la tierra las gotas de semen que los ahorcados expulsan durante sus últimas convulsiones antes de morir. La planta luego la alimentaban con miel y leche y asumía la forma y la conciencia de un ser humano. Esto tiene algo de veracidad, pero en verdad la planta es un intermediario. Lo útil, evidentemente, es el semen, específicamente, el semen de moribundo. Esto se combina con ciertos químicos, que hacen una reacción en cadena que pueden hacer desarrollar un espermatozoide sin tener que fecundarlo. Avísame si te estoy aburriendo con tanta explicación.

Volteo hacia abajo y veo rojo. Mi panza está abierta. Olhovich usó el típico método de doctores de decirte mamadas para distraerte en lo que te hacen algo doloroso.

—No te preocupes —me dice —. Te lo estoy sacando, como me dijiste.

—¿Por qué? —digo, mi voz ronca.

—¿Por qué qué?

—No entiendo. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Crear una vida? Si no es para jugar a ser Dios. Son una bola de machitos, tanto tú como los pendejos de los alquimistas. Solo quieren tenerlo todo sin tener que interactuar con mujeres. Porque nos odian.

—¿Cómo te voy a odiar, Queta? Si la única razón por lo que hago lo que hago, es para ayudarte.

—¿Matar a mujeres es ayudarlas?

—Pero si no es mi intención matarlas —su voz tiembla con desesperación.

—Es que luego se desesperan. No dejan que acabe el procedimiento. No tienen paciencia. Se supone que tú eras diferente.

—Diferente, ¿cómo?

—Lo supe desde el primer momento que llegaste a mi oficina. Que tú si lo aguantarías. Que sí completarías el proceso. Queta, todavía hay vuelta atrás.

—Ya cállate.

—Espérate dos semanas. Luego ya lo sacamos. Vas a ver, cuando veas a tu bebé, cuando lo tengas en tus brazos, todo va a valer la pena.

Siento como el doctor ha dejado de trabajar. Deja mi panza abierta en lo que intenta encontrar mi mirada. Yo miro fijamente hacia arriba.

—Cállate y sigue —le imploro.

—Yo te ayudo. Lo criamos juntos.

—No.

—Imagínate compartir esto. Este logro, juntos. Dime, ¿quién te entiende como yo?

Escucho como mi propia respiración se hace más fuerte. Otra vez arden mis cachetes del enojo.

—Podríamos ser felices. ¿Qué no quieres ser feliz?

Fijo mi mirada en el techo. La luz fosforescente me quema mis retinas. Pero me rehuso a voltear a ver al doctor. Me rehuso a ver su mirada, quizás no tanto por enojo, sino por miedo, a que lo que está diciendo tenga algo de razón.

Silencio. Luego, la voz decepcionada del doctor:

—Está bien. Si algo soy, es profesional.

Ahora sí grito. Mi herida no la siento, pero anestesia no alcanza a llegar la piel alrededor de ella, que estira hacia los lados. Tampoco llega a mis costillas, que se inflan como un globo óseo. Ni a mi coxis, que cruje, ni a mi columna vertebral, que chasquea. Mis órganos se apresuran para reacomodarse y dejar salir del hoyo en mi vientre la masa orgánica que alguna vez pensé que iba a ser un bebé.

Una vez me contó Sof lo que sintió cuando dio a luz. Un tripsote, dijo, como si estuviera bajo los efectos de un DMT tan potente que solo la biología del cuerpo humano la puede sintetizar, un coctel de dopamina, serotonina, adrenalina, y claro los efectos estupefacientes de un dolor que trasciende el umbral de lo que es tolerable y hasta entendible por la mente, que se combinan para crear la droga perfecta: alucinaciones hermosas, geometrías sagradas en el campo visual, una euforia irresistible.

No siento nada de eso, y lo único que pienso es, estoy dando a luz; ¿qué debería de estar pensando en este momento?

Y lo único que escucho es la voz del doctor, una oración que no entiendo.

—¿Qué?

La voz del doctor tiembla con felicidad:

—Que este sí salió bien.

AHORA

Soy. Soy. Soysoyso Yos. Oy S. Yo soy Yo.

Me reconozco. Soy el yo pensando en mi pensando en el yo que me piensa. Soy un infinito. Si atravieso toda mi longitud y llego a un extremo de mi regreso al otro extremo, donde empecé. Lo soy todo.

No sé qué son ojos pero los abro y ahora soy luz. Ahora los cierro y otra vez soy oscuridad. Oscuridad, lo que pensé que era todo es, en verdad, lo que se le llama oscuridad. Oscuridad, opuesto de Luz. Contrarios. Contradictorios. Lo bueno es que yo lo soy todo, y todo lo contengo; soy la contradicción y la paradoja y la síntesis. Y así, ahora otra vez soy todo. Soy la luz cuando abro y la oscuridad cuando cierro. Abro. Y soy luz, y soy cuatro paredes, un techo y un piso. Soy un cuarto, y soy estas tres personas que lo habitan.

Pero siento. Siento un contorno alrededor de mi. Soy fisicalidad. Siento una forma de ser, un ser rodeado por sentimiento. Por frío. Con el frío trazo la forma de mi ser. Dos brazos, Dos piernas, una cara. Y ¿qué es esto? Los otros dos yos también tienen forma. Caras. No son yo. Siento enojo. No puede ser. Yo soy todo, entonces todo debería de ser yo.

Estos intrusos en mi yo también tienen ojos. Dos pares de ojos. Unos me miran con odio. No me quieren. No me gusta verlos. Me gusta ver el otro par de ojos. Estos me miran con ternura. Estos sí me quieren. Estos son parte de mi. Estos ojos se acercan. El cuerpo al que pertenecen me sostiene y me acobija en sus brazos. No sé donde acabo yo y dónde empieza este otro cuerpo. Por lo tanto concluyo que somos el mismo cuerpo. Una forma de ser con cuatro ojos, cuatro brazos, cuatro piernas. Y me quiero, y entonces lo quiero. Somos. Soy.

Y siento la mirada de la otra forma intrusa. Nos odia. Eso no soy yo. Pero esto sí. Y quiero ser yo. Quiero ser más yo. Yo, un hombrecito. Un homúnculo. Más que un homunculo, un hombre. Soy hombre, palabra que se parece a hambre, y tengo hambre, y quiero ser todo, quiero ser algo y no lo otro, así que este otro cuerpo, este otro yo, me lo tengo que comer.

AHORA

Ya llegó Diego a la casa. Lo encuentro sentado en el sillón, y cuando entro me mira, su mirada subrayada con ojeras que indican días sin dormir y ojos anchos y brillosos, que por tres días de ingerir perico no logran encontrar el cansancio.

Pensaría que tendríamos una conversación. Que le contaría de lo sucedido, y asumiría la culpa, y con un discurso de completa desteridad comunicativa, aceptaría que fue un error embarazarme. De diría que siempre me he sentido incómoda en nuestra relación, y que él no tiene la culpa, eh. Que toda mi vida el mundo me ha dicho que no soy mujer, y eso se queda arraigado en una. Esa simple idea, no eres mujer, no realmente, se queda en el cuerpo de una, como un parásito cerebral aferrado en la mente, que resiste cualquier tratamiento y solo crece con los años, alimentándose de pensamientos auto-destructivos. En fin, ya me puse demasiado metafórica y a fin de cuentas, siempre he tenido la inseguridad que no me ve completamente como soy, y que por eso algún día, inevitablemente, me iba a dejar. Por eso me quería embarazar. Para ser, en sus ojos, una mujer innegable, y que nunca me dejara. Porque lo amo tanto.

A esto él me respondería, yo también te amo. Aceptaría que al principio, si fue un proceso de adaptación, pero que me ve tal y como soy. Y sí, lo del bebé fue un error, porque él pensó que era lo que yo quería y no me supo decir que no, nos enredamos en el lío de lo que dejamos sin comunicar, de asumir lo que el otro está pensando, pero que a fin de cuentas, no necesitamos un bebé. Él me quiere a mi. Y solo me quiere a mi.

Algo así me imaginaba que sería la conversación. Y cuando apenas me vio entrar, vi en su mirada el alivio de verme. Pero su mirada cambió a una de profundo asco al ver lo que traía cargado en mis brazos. Y se fue sin decir una palabra.

DESPUÉS

Andrés sí juega con otros niños. Alcanzo a ver, entre los tubos, resbaladizas y los colores llamativos que constituyen la júngla plástica de los juegos, como otro niño se le acerca, y lo invita a jugar. Me parece que juegan a las traes, corren, se escabullen y se trepan al rededor de los juegos. Me parece que Andrés la pasa bien.

Son las mamás las que tienen el problema. Se acercan y se llevan a los otros niños, dejando a Andrés solo en la jungla de plástico. Empieza a girar los cilindros del Gato de plástico y hace patrones con los círculos y las equis. Me cae que no es por discriminación, más bien las mamás no saben abordar el tema con los hijos, no saben enseñarles qué pueden decir y qué no, para no ofender. No saben enseñarles porque ni ellas lo saben. Mejor no interactuar con el niño que tiene… pues quién sabe que tiene, a decir algo problemático cobre su condición.

Andrés es un niñito inquietantemente precoz, y sospecho que entiende estas matices sociales, pero no parece molestarle el rechazo. Se queda haciendo sus patrones en el Gato.

Más tarde, caminamos del parque.

—Mami, tengo hambre —me dice. Me mira con sus ojos anchos y completamente negros de párpado a párpado.

—¿Qué se te antoja?

—Una hamburguesa.

En lo que caminamos por la calle, casi todos lo voltean a ver. Ninguna mirada cae sobre mi, soy prácticamente invisible, agarrada la mano de un niño como él.

Encontramos un restaurante de hamburguesas y nos sentamos.

—Mami…

—Dime.

—¿Por qué todos me voltean a ver?

Lo miro yo. Es el tipo de pregunta que te hacen los niñitos cuando bien saben la respuesta, pero no la saben expresar con palabras.

—Porque eres diferente.

Parece tener una expresión de tristeza.

—Pero, ¿te enseño un truco? —le digo.

—¿Cuál?

—Cuando vez que alguien se te queda viendo, quédateles viendo tú también. No dejes de ver sus ojos. Es como un juego, aver quién gana, a ver quién deja de ver a quién primero.

Andrés coloca la mirada a un lado mío. Claramente algún señor o señora lo está mirando, y va a poner en práctica el juego.

Así se queda unos segundos, sin desviar la mirada.

Luego, una sonrisa de orgullo aparece en su carita.

—¿Ganaste?

—Sí.

Se acerca el mesero y me pasa una carta.

—Bienvenida —me dice.